مركز دراسات : الاتفاق السعودي الإيراني:الترجمة في اليمن ثم لبنان

الانباء أونلاين – متابعات:

نشر المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات أمس الثلاثاء تحليلا مفصلا عن اتفاق الرياض وطهران لاعادة العلاقات بينهما تحت عنوان ” الاتفاق السعودي-الإيراني:الترجمة في اليمن ثم لبنان

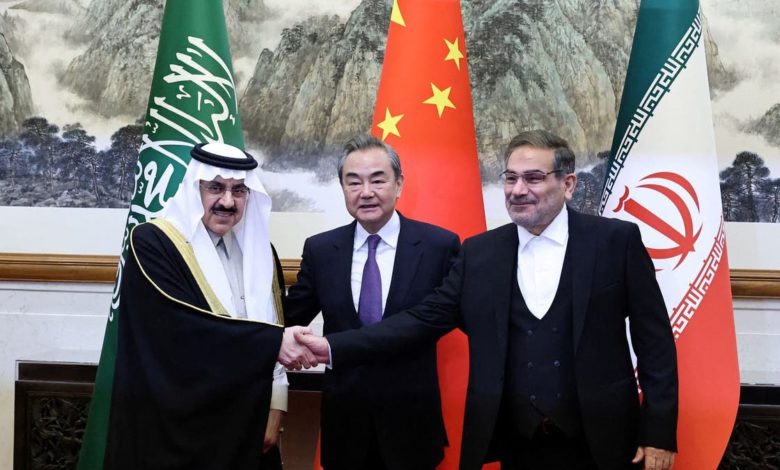

وجاء في التحليل : بعد مفاوضات سرية استغرقت خمسة أيام (6-10 آذار/ مارس 2023) استضافتها العاصمة الصينية، بيجين، وقادها مستشارَا الأمن القومي في البلدين، توصلت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق نصَّ على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ كانون الثاني/ يناير 2016 وإحياء الاتفاقات الأمنية والتجارية الموقّعة بينهما.

وقد مثّل الاتفاق مفاجأة كبيرة، نظرًا إلى عمق الخلافات بين البلدين، وكونه جاء نتيجة وساطة صينية غير معلَنة من قبل. وهو نتاج سلسلة متعاقبة من محاولات حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة تنويع علاقاتهم من خلال تطويرها مع الصين وروسيا.

أُعلن عن الاتفاق في بيان ثلاثي مشترك صدر عن الدول الثلاث، الصين وإيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس 2023، وورد فيه أن المفاوضات جاءت استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وبناءً على اتفاق مع قيادتَي السعودية وإيران بأن تقوم الصين باستضافة المباحثات بين البلدين ورعايتها لحلّ الخلافات بينهما بالحوار والدبلوماسية.

بناءً عليه، جرت في الفترة 6-10 آذار/ مارس 2023، في بيجين، مباحثات بين الوفدَين برئاسة مساعد بن محمد العيبان مستشار الأمن الوطني في المملكة، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وقد أعلنت الدول الثلاث أنه جرى التوصل إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران “وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وتأكيد احترامهما سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.

واتفق البلَدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقّعة في 17 نيسان/ أبريل 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقّعة في 27 أيار/ مايو 1998.

كما أعربت الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، بحسب نص البيان المشترك.

وكانت السعودية وإيران خاضتا قبل ذلك خمس جولات من المفاوضات غير العلنية بوساطة عراقية خلال الفترة نيسان/ أبريل 2021 – أيار/ مايو 2022، إضافةً إلى ثلاث جولات أخرى استضافتها سلطنة عمان لكنها لم تسفر عن نتائج؛ بسبب التعقيدات التي تسود العلاقات بينهما وخلافاتهما بخصوص جملة من القضايا الإقليمية والدولية.

تعود جذور الخلافات السعودية – الإيرانية إلى عام 1979، حين أعلنت الرياض دعمها لنظام الشاه محمد رضا بهلوي في مواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضده أواخر عام 1977 وانتهت بإطاحة نظامه عام 1979.

وازداد التوتر مع إعلان النظام الجديد في طهران عن نيته تصدير الثورة إلى دول الجوار، وإطاحة الأنظمة العربية الحليفة للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج.

وعندما اندلعت الحرب بين العراق وإيران عام 1980، وقفت السعودية إلى جانب العراق حتى نهايتها عام 1988. كما حصلت مواجهات عسكرية مباشرة بين الرياض وطهران.

ففي حزيران/ يونيو 1984 أسقطت السعودية طائرتين إيرانيتين اخترقتا مجالها الجوي. وبلغ التوتر بين الطرفين ذروته خلال موسم حج عام 1987، عندما أدت احتجاجات لحجاج إيرانيين رفعوا شعارات سياسية، إلى مقتل أكثر من 400 شخص بينهم 275 حاجًا إيرانيًا، و85 شرطيًا سعوديًا.

ورغم أن العلاقات بين البلدين تحسّنت في عهد إدارة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005) حيث جرى خلالها توقيع الاتفاقيتين المذكورتين في بيان بيجين الأخير الخاص بإعادة العلاقات الدبلوماسية (اتفاقية التعاون الاقتصادي لعام 1998، واتفاقية التعاون الأمنية لعام 2001)، فإنها توترت من جديد بعد الغزو الأميركي للعراق، وخصوصًا في عهد إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد (2005-2013)حيث اتهمت السعودية إيران بمحاولة السيطرة على العراق من خلال المليشيات والقوى السياسية حليفتها.

كما اتهمتها بمحاولة الهيمنة على سورية بعد تدخّلها لدعم نظام بشار الأسد ضد الثورة التي حاولت إطاحة حكمه، وبدعم التمرد الحوثي في اليمن، الذي سيطر على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، ما دفع السعودية إلى التدخل عسكريًا في آذار/ مارس 2015، لقطع الطريق على زحف الحوثيين في اتجاه عدن بعد إطاحة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في صنعاء.

ورغم أن المملكة لم تعلن صراحةً رفضها الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران عام 2015، فإنها عارضته ضمنًا، خصوصًا أن الاتفاق لم يأخذ في الاعتبار برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية، وقد نظرت إليه الرياض باعتبار أنه يعزز الوضع السياسي والاقتصادي الإيراني.

وفي مطلع عام 2016، قررت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد أن قامت حشود غاضبة باقتحام السفارة السعودية في طهران، وإحراق القنصلية السعودية في مدينة مشهد؛ ردًا على إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي، نمر النمر، الذي اتهمته الرياض بإثارة النعرات الطائفية والخروج على النظام العامّ.

ومثّل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم في واشنطن عام 2016 عاملَ توتّر إضافيًا في العلاقات بين الرياض وطهران؛ إذ أبدت السعودية ارتياحًا لمواقف إدارة ترامب نحو إيران، بما في ذلك قراره الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، والتي شملت حظر تصدير النفط الإيراني وعزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.

وفي أيار/ مايو 2019، سعت السعودية إلى حشد العالم الإسلامي وراءها من خلال استضافتها ثلاث قمم متزامنة خليجية وعربية وإسلامية في مكة؛ لمواجهة إيران بعد أن استهدفت هجمات يُعتقد أن إيران تقف وراءها، مصالح نفطية سعودية، بما فيها ناقلات تحمل النفط السعودي في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتهم المملكة إيران أيضًا بالوقوف وراء الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو في بقيق وخريص في أيلول/ سبتمبر 2019، وأدت إلى خروج نصف إنتاج السعودية من النفط من الخدمة، وتعدّه جزءًا من حرب وكالة تخوضها إيران ضدها عبر حلفائها في اليمن والعراق.

أخذت السعودية تميل إلى التهدئة مع إيران منذ أواخر عام 2019، وذلك بعد الصدمة التي أحدثها رد فعل الرئيس ترامب على الهجمات التي تعرّضت لها منشآت أرامكو لتبرير غياب رد فعل تجاهها بقوله “هذا هجوم على السعودية وليس على الولايات المتحدة”.

وقد ازدادت قناعة السعودية بضرورة تغيير مقاربتها للعلاقة بإيران مع وصول إدارة الرئيس بايدن إلى الحكم مطلع عام 2021، وقرارها مراجعة العلاقات مع الرياض التي أخذت طابعًا شخصيًا خلال رئاسة ترامب.

بناءً عليه، أعلن بايدن في شباط/ فبراير 2021 قرارًا يقضي بـ “إنهاء كل أشكال الدعم الأميركي للعمليات الهجومية للحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة” لكل من السعودية والإمارات، وسعي إدارته إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع الذي قال إنه “خلق كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وكانت إدارة بايدن أعلنت سابقًا تعليق صفقات الأسلحة التي كانت أقرّتها إدارة ترامب للرياض وأبوظبي، ومراجعتها.

وبالتوازي مع حجب الدعم الأميركي لأغراضٍ هجومية عن السعودية في حرب اليمن، أخذت الحرب نفسها تمثل استنزافًا كبيرًا للمملكة من الناحيتين المادية والسياسية في ضوء الكارثة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

وتذهب تقديرات إلى أن السعودية تكبدت ما يزيد على 100 مليار دولار بسبب هذه الحرب. وقد دعاها ذلك، في آذار/ مارس 2021، على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، إلى إطلاق مبادرة لوقف الحرب في اليمن، تضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح مطار صنعاء واستئناف المفاوضات السياسية بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين.

ورغم أن هذه المبادرة لم تحظ بفرصة للنجاح فإنّ طرفَي الصراع في اليمن توصّلا إلى هدنة لوقف القتال في رمضان عام 2022؛ وذلك بعد فشل آخر هجوم حوثي كبير للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط. ورغم عدم الاتفاق على تجديد الهدنة فإنها استمرت، ما أحيا الآمال بإمكانية وقف هذه الحرب.

وفي الوقت نفسه، أرسلت إيران، التي أخذت تتطلع في عهد إبراهيم رئيسي إلى تحسين العلاقات مع السعودية للخروج من عزلتها الإقليمية وتخفيف الضغوط الغربية عليها، إشارات تعبّر عن استعدادها لتقديم المساعدة في وقف حرب اليمن من أجل تحسين العلاقات مع الطرف الخليجي وتقليص سرعة انجرافه نحو التقارب مع إسرائيل.

رغم فشل عقد جولة جديدة من المباحثات الإيرانية – السعودية في بغداد، بعد رحيل حكومة مصطفى الكاظمي وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني التي اعتُبرت أقرب إلى طهران، وتصاعد الضغوط الأميركية على إيران بعد أن اتخذت هذه الأخيرة قرارًا بمساندة المجهود العسكري الروسي في حرب أوكرانيا

وردّ واشنطن بالتقارب مع الرياض واستئناف جولات الحوار الأمني والدفاعي معها، فإنّ السعودية قررت تلبية دعوة الصين لعقد مباحثات سرية مع إيران على مستوى مستشاري الأمن القومي أسفرت عن الاتفاق على استعادة العلاقات الدبلوماسية.

تمثّلت أبرز الأسباب التي دعت السعودية إلى تغيير موقفها من العلاقة مع إيران في رغبتها في الخروج من المستنقع اليمني والشكوك المتصلة بالتزام الولايات المتحدة بأمنها.

أما الأسباب الرئيسة التي دفعت إيران إلى الانفتاح على أي محاولة سعودية في اتجاه التفاهم معها فتمثلت في تدهور العلاقة مع الغرب وزيادة الضغوط بسبب ملفها النووي، وتزايد احتمال وقوع هجوم على برنامجها النووي، واستمرار موجة الاحتجاجات فيها، وتداعيات موقفها من الحرب في أوكرانيا.

لقد أبدى إبراهيم رئيسي، عندما وصل إلى الحكم في آب/ أغسطس 2021، رغبة واضحة في الانفتاح على دول الخليج العربية، وخاصة السعودية، بديلًا من فشل مقاربة التفاهم مع الغرب التي انتهجتها إدارة سلفه، الرئيس حسن روحاني.

وكان الاعتقاد السائد في دوائر السلطة في طهران أنّ تفاهمًا مع السعودية يمكن أن يثمر دعمًا سعوديًا لإحياء الاتفاق النووي الذي يعدّ شرطًا لرفع العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على إيران.

لقد ألحقت العقوبات الاقتصادية أضرارًا بالغة بالاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بصورة كبيرة على تصدير النفط. وتذكر تقديرات إيرانية أن خسائر إيران بلغت 150 مليار دولار بسبب هذه العقوبات.

كما ألحقت العقوبات أضرارًا كبيرة باقتصاد الحرس الثوري، الذي صنّفه الرئيس ترامب عام 2018 منظمة إرهابية. ويعتمد هذا الحرس بصورة رئيسة على تجارة النفط للحصول على تمويله الخاص من خارج ميزانية الحكومة.

لكن الحسابات تغيرت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد أن اتخذت إيران قرارًا بدعم روسيا فيها. فقد أدى ذلك إلى تعقيد الخلافات المعقدة أصلًا مع الولايات المتحدة، وإضعاف فرص إحياء الاتفاق النووي، ومن ثم، رفع العقوبات الأميركية التي أضيفت إليها حزمٌ جديدة.

وزادت فرص المواجهة العسكرية أيضًا، خاصة بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم يعد باستطاعتها تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني، بعد أن تحللت إيران من كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق، في إثر انسحاب إدارة ترامب منه، بما في ذلك نزع كاميرات مراقبة من مواقع نووية، وعدم إجابتها عن مصدر لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع نووية لم يسبق لها أن أعلنت عنها.

ويبدو أنّ إحساس إيران بالخطر ازداد أكثر مع تصاعد التنسيق العسكري الأميركي – الإسرائيلي بخصوص التعامل مع البرنامج النووي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها وجدت مادة اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو النووية بنسب تقترب من النسبة اللازمة لصناعة سلاح نووي، فضلًا عن زيادة حجم الاختراقات الإسرائيلية للداخل الإيراني وتضاعف مداها.

وتقدّر إيران أنّ تفاهمًا مع السعودية سوف يضعف بالتأكيد أيّ تحالف إقليمي ينشأ ضدها بقيادة أميركية، خاصة بعد أن تمكّنت إسرائيل من تحقيق اختراقات مهمة في علاقاتها العربية، في الخليج خصوصًا مع الإمارات والبحرين. وهذا يفسر احتفال إيران بالاتفاق مع السعودية.

مثّل إعلان استئناف العلاقات الإيرانية – السعودية من بيجين مفاجأة كبرى، لا تقلّ عن مفاجأة التطور الذي طرأ على العلاقات بين الجارين الخليجيَين؛ فالصين التي لم تكن ذات نفوذ مهم في المنطقة حتى وقت قريب تمكنت من القيام بوساطة ناجحة في منطقة كانت تاريخيًا محسوبة على النفوذ الأميركي.

وخلال السنوات الأخيرة، أخذت بيجين تبدي اهتمامًا بالغًا بهذه المنطقة التي تؤمّن لها نحو 40 في المئة من احتياجاتها من النفط، ومن ثمّ، أخذت تطوّر علاقتها بها على نحوٍ مطّرد.

ففي آذار/ مارس 2021، وقّعت الصين وإيران اتفاقية للتعاون الاستراتيجي تبلغ قيمتها نحو 450 مليار دولار يُرصد الجزء الأكبر منها لتطوير قطاع الطاقة الإيراني، بدءًا بحقول الإنتاج وصولًا إلى بناء المصافي ومصانع البتروكيماويات.

في المقابل غدت الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ عام 2019، متجاوزةً بذلك الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبادلات تجارية زادت على 180 مليار دولار، استأثرت المبادلات السعودية – الصينية بنحو نصفها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 استقبلت الرياض الرئيس الصيني استقبالًا مميزًا، حيث جرى تنظيم قمة عربية – صينية وصينية – خليجية. وقد مثّلت الزيارة قفزة في العلاقات بين الصين والسعودية التي تعدّ حليفًا تاريخيًا للولايات المتحدة.

تعدّ منطقة الخليج مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، ومن الضروري الحفاظ على استقرارها، كما أن العلاقات المميزة التي تربط بيجين بضفتَي الخليج، ورغبتها في الظهور بمظهر صانع السلام والقادر على حل أعقد المشكلات الدولية، بما فيها الإيرانية – السعودية، كلها عوامل دفعت الصين إلى عرض وساطتها في قلب المنطقة التي مثّلت تاريخيًا دائرة نفوذ أميركية، في مرحلة بلغ فيها التنافس الصيني – الأميركي ذروته.

لم تتضح بعد الحيثيات التي أدت إلى نجاح الوساطة الصينية، ولا التفاصيل أو التنازلات التي قدّمها الطرفان الإيراني والسعودي لتسهيل استئناف العلاقات بينهما.

لكن من خلال ردود الأفعال التي صدرت في المنطقة، ربما تظهر ترجمة ذلك في اليمن أولًا وفي لبنان لاحقًا. لكن واقع المشكلات المعقدة التي جعلت العلاقة بين البلدين تتأزّم، ووجود أطراف عديدة غير راضية عن المسار الجديد، خاصة إسرائيل والولايات المتحدة، أقلّه بسبب دور الصين، قد يجعلان تسوية المشاكل أشد صعوبة مما تبدو عليه في الوهلة الأولى.

كما أن الاتفاق في حد ذاته لا يدل على أيّ تغيير في موقف أيٍّ من الطرفين بشأن القضايا موقع الخلاف، والذي يمكن أن يستمر بوتيرة وبأشكال أخرى. فهل سيضفي هذا الاتفاق أجواء إيجابية تمكّن من تسوية الخلافات، إن لم يكن حلّها؟